新NISAではNASDAQ100を軸に資産形成を行うことにしました。

選択した商品は、成長投資枠が「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」、

つみたて投資枠は「iFree NEXT NASDAQ100インデックスファンド」です。

シンプルかつ攻撃に特化したポートフォリオ。

この結論に至るまで実に様々な思考を巡らせてきました。

予想以上に様々な新商品が登場したこともあり、

結果として当初の計画とはかなり違ったものになりました。

しかしこれについては私だけではなく、他の人も同じでしょう。

今回はどうして自分が新NISAでNASDAQ100を選択したのか、

様々なネットのソースを用いながら、複数回に分けて書いていこうと思います。

尚、この記事は私が投資を続けている途中で方針にブレが起きそうになったときに、

初心回帰するための見返し用という意味合いが大いに含まれています。

投資をしている方々にとっては既知のことばかりと思いますが、何卒ご了承ください。

現在の資産形成において、NASDAQ100企業の成長力が不可欠なのは皆様知っての通り。

とはいえ指数連動型投資なので、個別株投資のようなリターンは勿論望めません。

しかし、市場の新陳代謝を促すための銘柄入れ替えが盛んに行われ、

また健全性を保つためのリバランスが適宜実施されます。

株式の集合体なので、紙くずになることもない(投信の早期償還の恐れはありますが)。

インデックス投資の安心感を得ながら、高成長を享受することが可能です。

また指数の中では高いリターンを出すことで有名ですが、

減価特性のあるレバレッジと異なり、現物での取引となるため、

たとえ大きな下落相場が来たとて、放置していれば株価はいずれは元に戻ります。

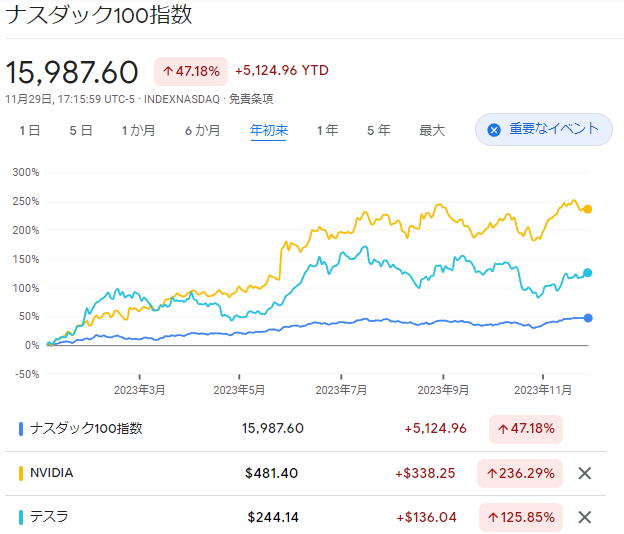

図は過去2年間の推移を表したものですが、QQQが順調に回復しているのに対して、

QLD(2X)とTQQQ(3X)は2021年末の水準まで戻っていません。

今年、NASDAQ100は年初来47%という高いプラスを出しているにもかかわらずです。

このことから、私はレバレッジNASDAQ100を長期保有しようとは思いません。

そもそも新NISAではこの手の商品は一切購入出来なくなっているので関係ないのですが。

NASDAQ100はハイテク企業の比率が高いことが特徴のインデックスですが、

VGTやXLKのようにセクターの縛りがないため複数の業種に分散されています。

時期によっては上記ETFにパフォーマンスで劣る場面もありますが、

将来的にテスラのような情報技術セクターに含まれない企業が出現しても、

しっかりその成長を取り込むことができるのは大きな強みです。

S&P500に慣れていると銘柄数が少なく感じますが、それでも100銘柄もあります。

個人が100銘柄を時価総額加重平均で分散投資を行うのはまず不可能です。

またNASDAQ100には金融セクターが含まれず、財務基盤が強固な企業で構成されているため、

S&P500よりも金融ショック耐性があるとの見方もされています。

ここまで見てきて、改めてNASDAQ100は素晴らしい指数だと認識するところですが、

直近のコロナショックや去年の利上げ局面のように時期によっては、

大きく価値が下がる可能性があることは十分考慮しておかなければなりません。

しかし、その後の爆発的な回復力についてはこれもまた皆様知っての通り。

一方で、ITバブル後のように低迷が長く続くこともあるかもしれません。

だから狼狽売りしないための対策も考えておく必要があります。

その上でまぁ最悪0にならなければ良いやくらいの、

ある意味軽い気持ちをもって臨みたいところです。

実際0になってもらっては困るんですが 笑